»Zu den alltäglichsten Dingen unseres alltäglichen Alltags gehört das Gehen. Man denkt nur daran, wenn man nicht mehr gehen kann, sondern eingesperrt oder gelähmt ist. Dann empfindet man das Gehenkönnen plötzlich als Gnade und als Wunder.«1

So schreibt einmal der große Theologe Karl Rahner. Dieses ›Wunder des Gehens‹ werden wir in den nächsten Wochen betrachten.

Am Ende der Reise werden wir sehen, wie viel Theologie im Gehen steckt: im Pilgern, in der Lebensreise und auch in der Nachfolge Christi, der als Wanderprediger mit seinen Jüngern ja vor allem eins tat: nämlich gehen.

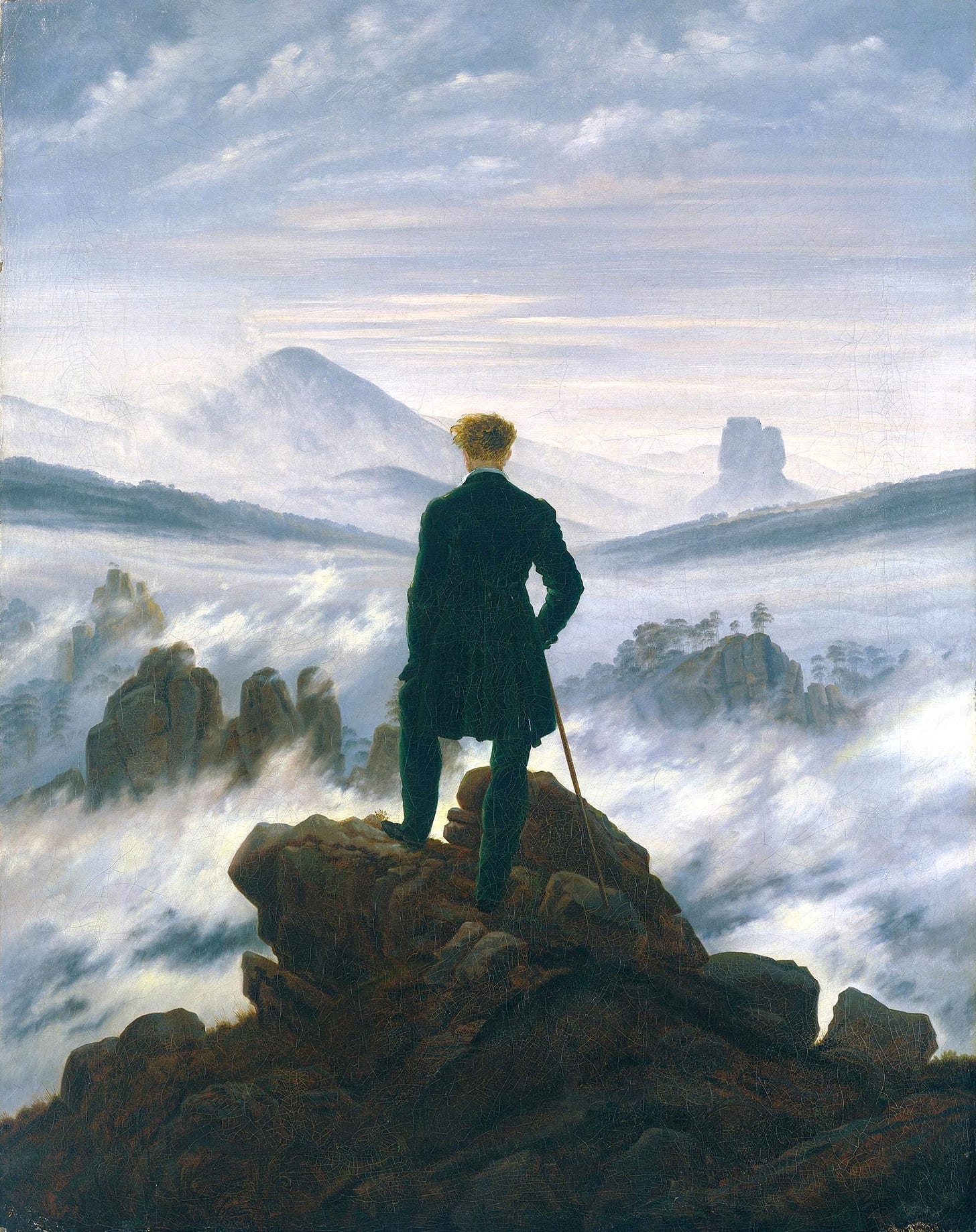

Zuvor werden wir uns Umwege über eine Vielzahl von Themen gönnen: über das Spazieren, Flanieren und Wandern und auch das Gehen in Videospielen. Doch noch stehen wir am Anfang und dürfen mit Caspar David Friedrichs Wanderer (siehe Bild) den Blick in die Weite schweifen lassen.

Ob er gesungen hat? Ich jedenfalls möchte die Reihe mit einem kleinen Loblied auf das Gehen beginnen, vor allem auf seine wunderbare Eigenschaft, Probleme zu lösen.

1. Lob des Gehens

»Das Gehen ist Öffnung zur Welt. Es versetzt den Menschen zurück in das glückselige Gefühl seiner Existenz.«2

So beginnt der französische Soziologe David Le Breton sein wunderbares Buch Lob des Gehens. Das Gehen erinnert uns daran, dass wir einen Körper haben und auf dem Weg sind; dass unsere Füße für mehr gemacht sind, als für Kupplung, Bremse und Gas. Wir Menschen sind keine Pflanzen, die fest an einem Ort stehen. Wir suchen uns Ziele, erkunden die Welt – erst krabbelnd, dann stolpernd, dann gehend.

Das Gehen als Grundmetapher

Wie stark das Gehen unser Leben bestimmt, zeigt sich an den vielen Worten, die wir damit verbinden: der Gang der Ereignisse nimmt einen bestimmten Ausgang; etwas erscheint uns zugänglich oder eingängig; etwas geht vor sich; einen Entschluss beschreiben wir als einen ›Schritt‹, vielleicht sogar als einen unumgänglichen. Und schließlich fragen wir jeden Tag: Wie geht’s? Oder auch: Geht’s noch?

Der aufrechte Gang

Der aufrechte Gang charakterisiert uns so sehr, dass Platon den Menschen einmal als ›Ungefiederten Zweibeiner‹ definiert.3 Evolutionär gesehen, ist er ein klarer Vorteil, denn so haben wir das Gesicht und die Hände frei.

In Sophokles’ Ödipus will die Sphinx mit ihrem berühmten Rätsel dem Wanderer ein Bein stellen (um ihn dann aufzufressen):

»Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig.«

Und Ödipus’ erkennt – und zwar just an dessen Beinen und am aufrechten Gang – die richtige Antwort, den Menschen:

»Du meinst den Menschen, der am Morgen seines Lebens, solange er ein Kind ist, auf zwei Füßen und zwei Händen kriecht. Ist er stark geworden, geht er am Mittag seines Lebens auf zwei Füßen, am Lebensabend, als Greis, bedarf er der Stütze und nimmt den Stab als dritten Fuß zu Hilfe.«

Die Beine sind also des Rätsels Lösung – und: sie selbst sind Problemlöser, mit dem britischen Historiker George Macaulay Trevelyan gesprochen:

»Ich habe zwei Ärzte, mein linkes Bein und mein rechtes.« (1913)

2. Probleme(n) davonlaufen

Das Gehen hilft, Probleme zu lösen. Das weiß jeder, der regelmäßig spazieren geht. Das Gehen, besonders in der Natur, vertreibt Sorgen, Stress, trübe Gedanken, mediale Verwirrung (›brain fog‹) und vieles mehr.

Gehen ist günstig; es macht unabhängiger von den Rädern; es lässt den Körper wieder spüren; es lässt Orte erkunden und hilft beim Denken ebenso wie beim Abschalten. Gehen tut einfach gut.

Wer geht, erfährt sich als selbstwirksamer, als wer bloß Zuhause oder auch im Zug oder im Flugzeug sitzt. Er lenkt selbst seine Schritte und lernt sich als jemand kennen, der nicht an sein Heim oder an seinen Arbeitsplatz gekettet ist. Das Gehen hilft, vom Handel wieder in den Wandel zu kommen, und sich zu erinnern, dass es ein Leben jenseits der To-Do-Listen gibt:

»Das Gehen ist oft ein Umweg, um sich selbst wiederzufinden.«4

Frischer Wind

Wer geht, erhebt sich von seiner ›Eingesessenheit‹, vom lähmenden Gefühl, nicht weg- und loszukommen, das gerade für Süchte und Depressionen so bezeichnend ist. Wer geht, bleibt nicht stehen, in der Vergangenheit verwachsen und verfangen, sondern lüftet durch, wo das Leben dunkel, dickblutig und stickig geworden war. ›An die Frische Luft‹ zu gehen, reißt auch die Fenster der Seele auf.

Wenigstens eine halbe Stunde am Tag zu gehen, kann viele psychische Belastungen teilweise oder sogar gänzlich therapieren.5

Zum Davonlaufen6

Wenn wir gehen, laufen wir nicht bloß vor den Problemen weg (passiv), sondern laufen die Probleme weg (aktiv). Ich habe einmal gehört, dass Stress auch in den Beinen gespeichert wird. Die Beinmuskulatur ist eine der größten des Körpers und produziert auch Hormone (darum auch das Motto: ›never skip leg day‹).

Wenn eine Situation also ›zum Davonlaufen‹ ist, hilft es tatsächlich physisch, sich einmal die Beine zu vertreten, und sei es auch nur im Anschluss an die unangenehme Situation, die man vielleicht ›aussitzen‹ musste.

Auf und Ab

Man kann natürlich nicht allen Problemen ›entgehen‹. Manchmal gehen die Sorgen nicht weg, sondern mit, werden stumme Begleiter. Doch auch das ist ein Vorzug: denn so treten die Dinge hervor, die mich knapp unter der Oberfläche im Alltag ohnehin schon begleiten. Es ist immer noch besser, einen Kreis zu gehen, als stehen, sitzen oder sogar hängen zu bleiben.

Selbst unter extremen Bedingungen wie im Gefängnis, kann es helfen, zumindest auf und ab oder im Kreis zu gehen. Manche Gefangene finden sich nicht damit ab, als bloße ›Insassen‹ ihr Dasein zu fristen, sondern denken sich Routen aus und umschreiten dazu den Innenraum ihrer Zelle gleich einem Kreuzgang. Wie bei der Kilometer-Anzeige auf einem Laufband können sie so abschätzen, ›wie weit‹ und ›an welche Orte‹ sie jetzt schon gegangen wären.7

Zum Glück sind die meisten von uns nicht eingesperrt, sondern ›auf freiem Fuß‹. Und trotzdem sitzen wir bekanntlich zu viel herum und kleben zu viel am Bildschirm. ›Sitzen ist das neue Rauchen‹, heißt es. Dabei hat das Gehen sogar noch einen weiteren Vorzug: es vertreibt nämlich nicht nur alte, sondern verhilft auch zu neuen Gedanken.

3. In Gang kommen

Ich persönlich habe das Gehen erst nach dem Studium wirklich für mich entdeckt (vor allem über den herrlichen Panoramaweg in meiner Heimatstadt Baden-Baden). Gerade als Jugendlicher zählte ich eher zur Schar des Couch-Potatoes, die mit dem typischen Satz ›Darf ich jetzt gehen?‹ keinen Spaziergang ankündigen, sondern auf ihr Zimmer wollen.

Das Gehen und die Philosophie

Heute möchte ich das Gehen jedoch nicht mehr missen, da es wie gesagt Probleme löst und zudem neue Einsichten schenkt. Bereits seit der Antike gibt es dafür das Motto: Solvitur ambulando, was übersetzt bedeutet: Es wird beim Gehen gelöst.8

Das Gehen – gerade in der Natur – beflügelt, inspiriert und ordnet die Gedanken.9 Wenn der Kopf einmal die Gehirnhälfte wechseln darf (vom Logischen ins Kreative), kommen neue Einfälle: ob bei einer Pause, unter der Dusche oder eben beim Gehen.

Die ›umverwandelnden‹ (peripathetischen) Griechen wussten das bereits. Moderne Philosophen sind ihnen darin gefolgt und haben ihr Arbeitszimmer vor die Tür erweitert; so schrieb Sören Kierkegaard 1847 in einem Brief:

»Ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen, und ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen loswürde.«10

Auch Nietzsche (obschon er nicht als Ausgeburt geistiger Gesundheit gelten kann) pflegte ›mit den Füßen zu schreiben‹, also stundenlang zu wandern und seine Gedanken in Notizbüchern festzuhalten.11

Von Kraft zu Kraft

Spaziergänge und Wanderungen sind also gut investierte Zeit. Wenn wir meinen, keine Energie zu haben, um rauszugehen, haben wir meistens wohl eher keine Energie, weil wir nicht rausgehen.

Sich ›aufzuraffen‹ und in Gang zu setzen, fordert Anfangs Energie, doch gibt dann auch Energie, wie es schon in der Bibel in einem der Wallfahrtspsalmen heißt:

»Sie gehen von Kraft zu Kraft.« (Psalm 84,8 ELB)

In der nächsten Betrachtung setzen wir unseren Weg fort und beginnen vor unseren Haustüren, indem wir das Spazieren und Flanieren betrachten.

Übrigens werden die Beiträge ab jetzt jede zweite Woche erscheinen. So kann ich den Newsletter stets ordentlich schreiben und auch in die Audioqualität und die Illustrationen investieren; auch für das Lesen bleibt so mehr Zeit ;)

Gottes Segen und bis bald,

Rahner, Karl, Alltägliche Dinge, Einsiedeln: Benziger (6. Aufl.) 1966 [Theologische Meditationen 5], S. 12.

Le Breton, David, Lob des Gehens, übers. v. Milena Adam, Berlin: Matthes & Seitz (3. Aufl.) 2024 [MSB Paperback 16], S. 13.

Eine ganze Anthropologie ausgehend vom aufrechten Gang entwickelt Bayertz, Kurt, Der aufrechte Gang. Eine Geschichte des anthropologischen Denkens, München: C.H.Beck 2012.

Le Breton, Lob des Gehens, S. 13.

Der Theologe Gisbert Greshake berichtet von einer Begegnung mit dem Psychotherapeuten Ulrich Niemann SJ, der ihm sinngemäße sagte: »Von den vielen Patienten, die ich habe, ist die Hälfte geheilt, wenn sie jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde gehen oder wandern.« (Greshake, Gisbert, Gehen. Wege – Umwege – Kreuzwege, Ostfildern: Patmos 2018, S. 9)

Ich habe hier in Wien gelernt, dass man in Österreich zwischen Gehen und Laufen (im Sinne von Joggen) unterscheidet, während wir es in Deutschland synonym gebrauchen. ;)

Freilich kann das Gehen leider auch gegen Menschen verwendet werden wie in Straf- und Gewaltmärschen oder Bußgängen.

Den Hinweis auf das Motto Solvitur ambulando verdanke ich diesem wunderbaren Artikel von Brett und Kate McKay: https://www.artofmanliness.com/character/advice/solvitur-ambulando-it-is-solved-by-walking/.

Antonin Sertillanges, ein dominikanischer Mitbruder, schrieb 1921: »Die Natur erneuert alles, erfrischt alle wohlgeordneten Köpfe, sie öffnet neue Wege und schlägt Ausblicke vor, von denen die Abstraktion nichts weiß. Der Baum ist ein Lehrmeister und die Wiese wimmelt von Gedanken wie von Anemonen und Gänseblümchen; am Himmel kreisen Eingebungen zusammen mit den Wolken und Gestirnen; durch ihre Massen helfen die Gebirge unseren Ideen, sich zu festigen, und die hohen Gedanken eilen im Gefolge der Wasserläufe dahin.« (Sertillanges, Antonin-Gilbert, Das Leben des Geistes. Sein Wesen, seine Bedingungen und Methoden, übers. v. Hans Broemser, Mainz: Matthias-Grünewald 1951, S. 205)

Zit. nach Le Breton, Lob des Gehens, S. 68.

Vgl. Die fröhliche Wissenschaft: § 52: »Mit dem Fusse schreiben. / Ich schreib nicht mit der Hand allein: / Der Fuss will stets mit Schreiber sein. / Fest, frei und tapfer läuft er mir / Bald durch das Feld, bald durchs Papier.«