Wer heute über Männlichkeit redet, betritt vermintes Gelände. So will es zumindest scheinen: Von Rechts raunt es gegen den ›bösen Feminismus‹ und die ›Femokratie‹; von Links wettert es gegen das ›Patriarchat‹ und die ›Toxische Männlichkeit‹.

Da hilft es, wenn wir uns zu Beginn unserer Betrachtungen zu einer Theologie der Männlichkeit in Erinnerung rufen, dass die Gesellschaft in Geschlechterfragen keineswegs so gespalten ist, wie der Blick in die Medien glauben macht.1

Wir werden uns später ausführlich mit den schwierigen Themen und Triggerpunkten wie ›Gender‹ befassen. Heute möchte ich jedoch zunächst auf einer positiven Note beginnen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede betrachten, die Mann und Frau sich gegenseitig helfen und lieben lassen.

1. Die Gemeinsamkeit der Geschlechter

Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn.

Männlich und weiblich erschuf er sie. (Genesis 1,27)

So lesen wir in der ersten Schöpfungserzählung im Buch Genesis. Diese beiden Sätze verraten eine ganze Menge über das biblische Geschlechterbild: Zunächst, dass alle Menschen Abbild Gottes sind, egal ob Mann oder Frau; zugleich, dass sie als Mann und Frau diese Ebenbildlichkeit zu leben haben.

Mann und Frau sind also gemeinsam und (!) auf ihre je eigene Weise Ebenbild Gottes. Wir sind nicht ›nur‹ unser Geschlecht, und doch sind wir stets geschlechtlich.

Ebenbürtig weil ebengebürtig

Diese Unterscheidung ist überaus wichtig, weil hier bereits am Anfang der Bibel jene beiden Extrempositionen ausgeschlossen werden, die den Diskurs über die Geschlechter so lange bestimmt und beschwert haben:2 entweder, weil der Mann über die Frau gestellt wurde – auf das schmerzliche Kapitel der damit verbundenen Unrechtsgeschichte werden wir wie gesagt noch eingehen –, oder weil man versucht hat, alle Unterschiede wegzuwischen.

Dagegen stellt die Bibel die Ebenbürtigkeit und Beziehung der Geschlechter in den Mittelpunkt. Das gilt auch für den zweiten Schöpfungsbericht, in dem Eva aus der Rippe Adams erschaffen wird.3 Erst mit der Erschaffung der Frau (`išša) wird der Mensch (`ādām) als Mann (`īš) bezeichnet (vgl. Genesis 2,23).4 Die Geschlechter sind also einander zutiefst zugehörig, ohne austauschbar zu sein.

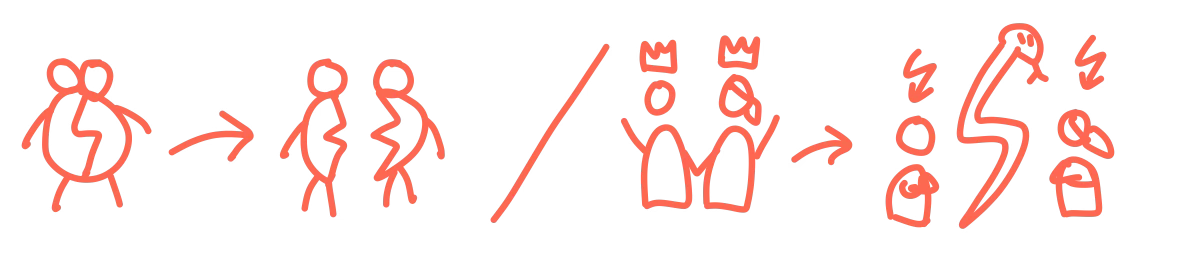

Keine Kugelmenschen

Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau wird keineswegs als Unglück empfunden wie im berühmten Mythos von Platons ›Kugelmenschen‹. Der Mensch war nicht erst eine glücklich-kuglige Einheit, die dann von der Göttern zerschlagen wurde, sondern ist von Gott als eine glückliche Zweiheit geschaffen. Nicht zwei Teile, sondern zwei Ganze bilden ein Ganzes.5

Erst mit der Sünde (!) kommt jene ›Unterordnung der Frau‹ ins Spiel, die sich so verheerend ausgewirkt hat, da sie später als religiös legitimiert angesehen wurde.6

Anders als im griechischen Mythos, der vor allem den Eros behandelt (Liebe als das auf Mangel gründende Begehren), priorisiert die jüdisch-christliche Tradition die Agape (Liebe als Hingabe). Diese leidet keinen Mangel, doch will zu einer größeren Fülle verhelfen.7 So auch zwischen Mann und Frau.

2. Wie die Geschlechter einander helfen

Beide ›brauchen‹ einander nicht – sie sind völlig in Ordnung wie sie sind – doch können sie einander helfen, Leben in Fülle zu empfangen, damit zu ›wuchern‹ und es weiter zu schenken. So sind Vater/Mutter/Kind Beziehungsbegriffe – man kann sie nur durch jemand anderen werden.8

Animus und Anima

Was zwischen den Menschen gilt, hat eine Entsprechung im Menschen. In der Tiefenpsychologie gelten das Männliche und das Weibliche beide als Pole der Seele. C. G. Jung nennt diese Seelenanteile Anima und Animus und betont:

»Kein Mann nämlich ist so ganz nur männlich, daß er nichts Weibliches in sich besäße.«9

Als psychologisch gute Richtlinie kann dabei gelten, erst das eigene Geschlecht zu integrieren und anschließend ›das andere‹: z.B. als Vater seine ›mütterliche Seite‹ usf.

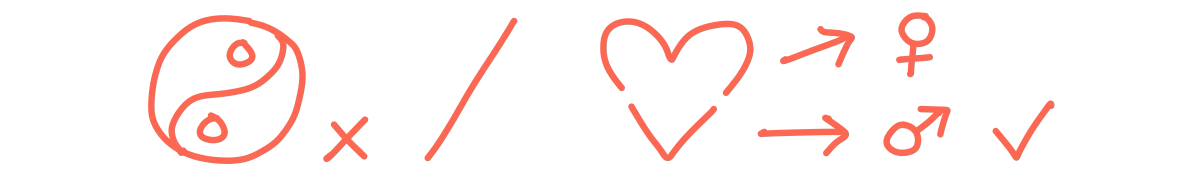

Differenz ohne Dualismus

Wenn wir an die Einheit in der Zweiheit der Geschlechter denken, kommen uns vielleicht Symbole in den Sinn. So der Davidstern, in dem zwei Dreiecke sich verbinden, oder das chinesische ›Yin und Yang‹, jene Dualität aus Himmel und Erde, warm und kalt, trocken und nass, hell und dunkel, oben und unten, männlich und weiblich usf.

Christlich gibt es keinen solchen prinzipiellen (und durchaus sexistischen) Dualismus der Geschlechter. Die Geschlechterdifferenz ist sekundär zur gemeinsamen Gotteskindschaft. Und doch wird sie nicht in einem anthropologischen Brei aufgelöst, sondern (wie Hegel vielleicht sagen würde) ›aufgehoben‹ in einer höheren Ebene, die dann wiederum differenziert ist: wie das gemeinsame Kind, das erneut Vater oder Mutter werden kann.

Ein passenderes Symbol wäre demnach das Herz, da es betont, dass die Liebe, die nicht verschlingt, sondern eint, die Geschlechter zusammenbringt. Außerdem finden sich in der stilisierten Form sowohl ein ›männliches‹ Dreieck als auch an die weibliche Brust erinnernde Rundungen, die für die Mutterliebe und damit stellvertretend für die Caritas/Agape stehen.

Mann und Frau leben also nicht in zwei getrennten ›Erfahrungswelten‹, auf ›Mars und Venus‹. Und doch sind sie einander exotisch genug, um sich ebenso rätselhaft wie anziehend zu finden.

Rätsel und Lösung zugleich

C. G. Jung soll im Hinblick auf Animus und Anima gesagt haben: Männer streben eher nach Perfektion, Frauen nach Ganzheit. Obschon das vielen als Klischee erscheinen mag, ist dieses Thema auch in der Weltliteratur oft verhandelt worden. Das Muster beschreibt die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz so:

»Die Frau bedarf des Mannes zu ihrer ›Lösung‹, der Mann der Frau zu seiner ›Bewährung‹: Die erotische Spannung enthält eine polare, aber nicht austauschbare Zuordnung der Geschlechter.«10

Im nächsten Beitrag werden wir diese gegenseitige Hilfe aus Sicht des Mannes, der erst durch die Frau zu sich selbst kommen kann, weiter betrachten. Heute möchte ich zum Schluss noch kurz auf eine hilfreiche Rückfrage antworten, die ich hinsichtlich des Thema bekommen habe, nämlich:

3. Warum ich ›nur‹ über eine Theologie der Männlichkeit schreibe

Männlichkeit und Weiblichkeit sind das, was man in der Philosophie ›dichte Begriffe‹ nennt: Begriffe, die sowohl deskriptiv beschreiben, als auch normativ werten. Wer sagt, etwas sei ›unmännlich‹, trifft damit meistens auch ein Werturteil, anders als wenn er sagt, etwas sei ›blau‹ oder ›lichtdurchlässig‹.

Anders als Extremformen der sogenannten ›Standpunkttheorie‹ behauptet, kann man zwar sehr wohl Werturteile treffen, ohne Teil einer bestimmten Gruppe zu sein; doch fände ich es selbst befremdlich oder unfreiwillig komisch, Blogbeiträge einer Frau zu lesen, die mich im Mannsein unterrichten will – und ich stelle mir vor, dass es Frauen ähnlich geht.

Darum schreibe ich normativ – also zur Frage, was einen ›guten Mann‹ auszeichnet – nur über Männlichkeit. Doch wird das Thema Weiblichkeit selbstredend (wie schon heute) immer wieder vorkommen, da sie ja der ständige Bezugspunkt der Männlichkeit bleibt: sowohl als Abgrenzung (der Mann als Nicht-Frau), als auch als Anziehung (die Frau als sein ersehntes und geliebtes Gegenüber).

Gottes Segen und bis bald,

Vgl. Hübl, Philipp, Moralspektakel. Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht, München: Siedler 2024, S. 37-51. Dieses hilfreiche weil empiriegesättigte Buch werde ich noch öfter zitieren.

»Das Menschsein des Menschen ist sowohl im Mannsein als auch im Frausein uneingeschränkt realisiert. Damit ist der möglichen Ungleichgewichtung der Geschlechter im Verhältnis zueinander schöpfungstheologisch jede Legitimation genommen.« (Korff, Wilhelm, Art. »Frau/Mann. A. Systematisch«, in: Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe. Erweiterte Neuausgabe. Bd. 2, hrsg. v. Peter Eicher, München: Kösel 1991, S. 52-58, hier S. 53) Und ebenso: »Das Menschsein des Menschen ist von der polaren Differenzsetzung des Mann- bzw. Frauseins nicht abhebbar.« (ebd.)

Genesis 2b-3,24; vgl. »Hierarchisierung ist aber nicht die Sinnspitze der Erzählung.« (Heek, Andreas/Keul, Hildegund, »Geschlecht«, in: Büchner, Christine/Spallek, Gerrit (Hrsg.), Auf den Punkt gebracht. Grundbegriffe der Theologie, Ostfildern: Grünewald 2017 S. 61-75, hier S. 73) Vielmehr geht es um den »relationale[n] Charakter des Menschseins« (ebd.,), dass er also auf Beziehung hin geschaffen ist.

Luther übersetzt ischa sogar als ›Männin‹. Worin sich jedoch auch der ›male gaze‹ ankündigt, der uns noch beschäftigen wird.

Vgl. Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara, Frau – Männin – Menschin. Zwischen Feminismus und Gender, Kevelaer: Butzon & Bercker 2016 [topos taschenbücher 1056], S. 215; Ebd., S. 204: »Denn zwei Menschen erhalten das Ebenbild des Einen aufgeprägt, zwei sollen fruchtbar sein, zwei sollen herrschen – Gaben die aus ihrer Ebenbildlichkeit folgen.«; Vgl. Boulnois, Olivier, »Haben wir eine geschlechtliche Identität? Ontologie und symbolische Ordnung«, übers. v. Silke Mader, in: Communio 35 (2006), S. 336-354, hier S. 341: »Das Rätsel der geschlechtlichen Differenz lautet 1 + 1 = 1. In der geschlechtlichen Vereinigung werden zwei zu ›einem Fleisch‹, und der Sohn ist ›vom selben Fleisch‹, wie es in der Genesis sehr treffend heißt.«

Genesis 3,16; Vgl. Korff, Frau/Mann, S. 54: »Die Herrschaft des Mannes über die Frau ist Folge der Sünde. Zugleich wird damit die tatsächliche Stellung der Frau in der patriarchalisch bestimmten sozialen Umwelt markiert.« Die Rezeption behandeln wir noch.

Vgl. Gerl-Falkovitz, Frau – Männin – Menschin, S. 193: »Geschlecht ist Selbstgewinn und Selbstverlust im anderen, es ist fleischgewordene Grammatik der Liebe.«

Worin sogar eine Nähe zum Leben Gottes als Dreifaltige Liebe zwischen Vater, Sohn und Geist besteht: »Menschliche Gemeinschaft als Abglanz der göttlichen Gemeinschaft – gerade damit wäre der griechischen Trauer über die Zweiheit des Menschen eine unglaubliche Antwort gegeben.« (Gerl-Falkovitz, Frau – Männin – Menschin, S. 206)

Jung, Carl Gustav, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, Olten: Walter (10. Aufl.) 1971, S. 82.

Gerl-Falkovitz, Frau – Männin – Menschin, S. 68.